03 Fév Françoise Poroli-Picheyre : capcinoise dans lâme

Cinquante ans de mutations, de Formiguères et du Capcir, racontés par Françoise Poroli, institutrice et nièce de lancien maire François Picheyre.

C’est une grande maison chaleureuse aux volets rouges, juste à la sortie de Formiguères. Au mur, des tableaux colorés représentant des iris, une nature morte avec des figues, des danseurs de tango signés Cisca. Cisca, c’est le nom d’artiste que s’est choisi Françoise Poroli, notre hôtesse, ancienne institutrice et capcinoise de souche.

CC – Bonjour Françoise, nous sommes là pour vous entendre nous raconter votre Capcir…

CC – Bonjour Françoise, nous sommes là pour vous entendre nous raconter votre Capcir…

Rires. Je crois que je suis la bonne personne, je suis une vraie capcinoise. Une vraie de vraie. Mes deux grands-pères étaient de Formiguères, une de mes grands-mères de Fontrabiouse et l’autre d’Espousouille ! Vous voyez c’est un pedigree sans appel. Alors, même si je suis née à Toulouse où mon père travaillait, j’ai passé toutes les vacances de ma vie ici, dans les montagnes du Capcir, avant d’y revenir pour y vivre. C’est ici que j’ai mes souvenirs d’enfance et mes anciens compagnons de jeu. Ici surtout que j’ai appris la formidable liberté des gens de la montagne.

CC – Et le ski existait déjà ?

Bien sûr ! Comment auraient fait les gens dans la neige pendant les longs mois d’hiver ? Je me souviens que quand quelqu’un était malade, on allait chercher le médecin de Mont-Louis à ski et on le ramenait au milieu de la nuit, dans le froid et le vent. La vie était rude à l’époque, il n’y avait pas de chasse-neige pour dégager les routes en hiver. Le ski était vraiment utilitaire, c’était pour la plupart des gens un simple moyen de déplacement sans fioritures ni prouesses techniques. Remarquez, il y avait aussi des compétitions de ski de fond et même de ski alpin, mais avec les moyens du bord. Quand on voulait s’offrir une partie de glisse en descente, il fallait grimper d’abord. Je me souviens qu’on nous avait installé un fil neige à Espousouille, mais petite, je n’ai jamais réussi à remonter ! En fait on se servait des coupes de bois et on considérait que c’était une piste. Et ça marchait, on s’amusait !

CC- Le patinage aussi ?

Non, on n’avait pas de plan d’eau disponible. Nous, dans le village, c’était la luge, la moindre caisse faisait l’affaire sur une rue pentue, on s’amusait avec pas grand-chose. Les gens vivaient en fonction de ce que la nature leur donnait. En hiver, quand les vaches ne pouvaient pas sortir, les hommes réparaient les outils, sculptaient le bois, les femmes faisaient des conserves de champignons…

CC – Si je vous parle de cuisine, quel est le plat d’enfance qui vous vient aux papilles ?

Le civet de lièvre avec de la purée passée au four, bien dorée et croustillante. De la purée faite avec des pommes de terre d’ici, les meilleures et le lait frais des vaches. On cherchait les plombs dans la sauce, c’était comme la fève des rois ! Mon grand-père était un grand chasseur d’isards, il était intarissable sur les chemins de montagne et la beauté du Capcir, c’est lui qui ramenait le gibier… Mais vous ne me parlez que d’hiver, il ne faut pas oublier l’été ! Ici, c’était le paradis ! On aidait aux foins, on sautait dans la charrette pour rentrer en faisant bien attention à ne pas toucher les fils électriques, il y avait l’odeur des fleurs et de l’herbe sèche… Plus tard, on cueillait les myrtilles, les mûres et les champignons… Avec un simple vélo, on avait l’impression d’aller au bout du monde. Les anciens nous apprenaient à cueillir les plantes qui soignent, on faisait des confitures, des conserves… C’était une vie formidable !

CC- Et tout ça se passait en quelle langue ?

CC- Et tout ça se passait en quelle langue ?

En français. Mes oncles, mon père, mes grands-parents parlaient catalan mais ils avaient à cœur de transmettre le français. Vous savez, ici, c’est une zone frontalière. Pour la petite histoire, devinez où j’ai appris à danser la sardane ? A Villefranche de Lauragais ! Pourtant, en tant qu’enseignante j’ai fait tout mon possible pour initier mes élèves au catalan, et j’ai choisi « Cisca » comme nom d’artiste. Les racines sont bien là !

CC – Comment êtes-vous revenue vivre ici ?

J’ai envie de vous dire « par hasard » même si je ne suis pas sûre que cela en soit un, je crois plutôt qu’il s’agit d’un signe. Quand je suis sortie de l’Ecole Normale, il y avait un poste non pourvu à Formiguères, alors je me suis précipitée ! A l’époque, en septembre 1974, il n’y avait plus que trois classes en Capcir, deux à Formiguères et une aux Angles. C’était le tout début des stations. Et cette quasi-disparition des écoles, c’est ce qui a été décisif : les gens ont compris qu’il fallait faire quelque chose contre l’exode sous peine de voir mourir Formiguères.

CC- Et ça a marché ?

La création de la station a permis d’inverser progressivement la tendance. Aujourd’hui, il y a trois classes à Formiguères et deux à Matemale. Des gens se sont installés ici pour y vivre toute l’année, le village revit. J’ai du mal à imaginer que j’ai été institutrice ici pendant trente ans !

CC – les gens qui s’installent travaillent sans doute toute l’année. La saison d’été est importante ?

Elle l’avait toujours été puisque même le roi de Majorque venait ici pendant les mois de chaleur, mais là, elle se réduit, elle dure du 15 juillet au 15 août, environ. En revanche, on a un beau tourisme d’arrière-saison avec notre patrimoine culturel et nos paysages, c’est un atout à ne pas négliger. Et puis, avec la station, les hivers sont animés !

CC- Justement, comment tout ça a-t-il commencé ?

CC- Justement, comment tout ça a-t-il commencé ?

Par mon oncle, François Picheyre qui était maire et qui possédait un petit hôtel à Formiguères. Il a su susciter la volonté des villageois, leur faire accepter des aménagements, des investissements et surtout, à terme, un véritable changement de mode de vie. Ce n’a pas été chose facile, il s’est heurté à beaucoup de scepticisme mais il a réussi à convaincre. Ce que les gens d’ici on fait à l’époque serait tout à fait impensable aujourd’hui. Ils ont donné leur droit d’affouage, c’est-à-dire leur droit de prélever du bois dans la forêt pour que puisse être tracée la route, presque une expropriation consentie et collective ! C’est une belle leçon de lucidité et de solidarité, je trouve. Ensuite tout s’est enchaîné jusqu’à faire de Formiguères une station moderne, qui fête aujourd’hui ses quarante ans !

CC – Vous êtes très proche de la vallée de l’Aude et pourtant, le Capcir est tourné vers Perpignan…

Vous savez, le Capcir, je le vois comme une île entourée de montagnes. Quand j’arrive au col de la Quillane, que je vois ce paysage sublime, c’est toujours l’impression que j’ai : une île en hauteur, plus haute que la Cerdagne et tournée vers la Catalogne. De l’autre côté, la vallée est rude, il faut traverser les gorges de Saint Georges, après Axat… Je connais très bien la route, mon mari est ariégeois.

CC- Vous n’avez jamais eu envie de repartir d’ici ?

Oh non, jamais ! J’ai réalisé que j’avais vécu ici plus longtemps que ma mère… Regardez, nous sommes le 10 décembre et malgré la neige, nous nous parlons fenêtre ouverte. Regardez ce ciel haut, pur ! Non, je n’ai jamais eu envie de repartir et c’est ici que j’ai élevé mes quatre enfants, entre les Camporeils et le lac de Matemale, avec les valeurs paysannes qui m’ont été données. Quand j’étais jeune, je trouvais nos vieux ridicules quand ils parlaient de ce pays : le plus beau, le plus grand, le plus incroyable… Aujourd’hui, c’est moi qui m’y mets ! J’ai un amour fou pour le Capcir : ici pour moi tout a une résonance, tout trouve ses racines. J’ai trois petites filles qui commencent à skier et je compte bien leur donner cette chaîne d’amour en héritage.

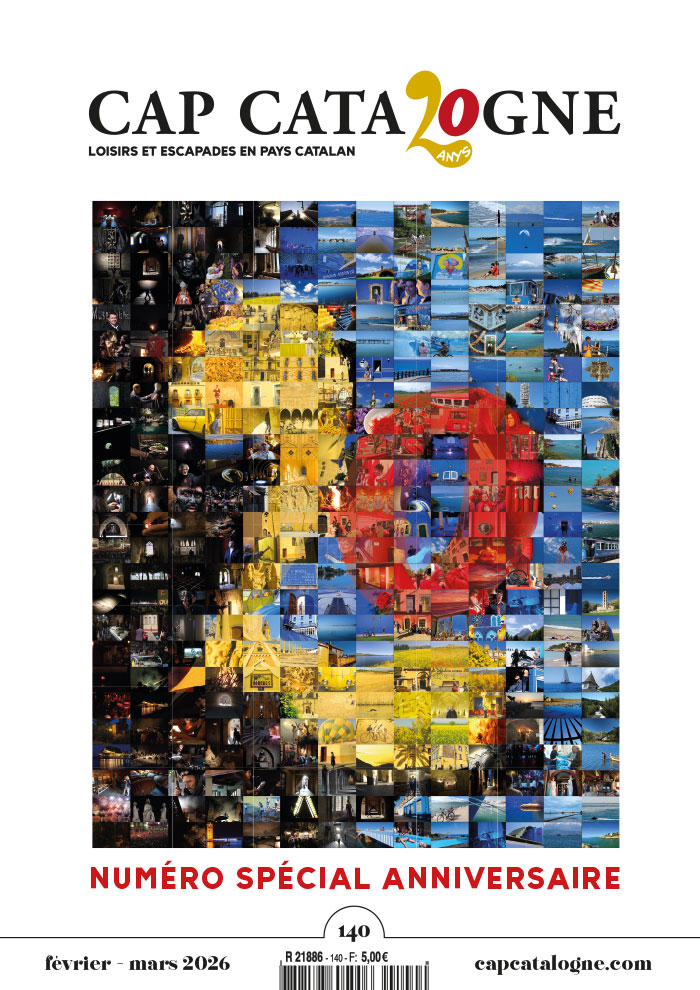

Pas de commentaire